‚Wegen Geschlossenheit ist das Museum zu‘ – würde es bei Karl Valentin in einem seiner Stücke wohl heissen, wenn er vor dem Denkmal in München stände, das ihm gewidmet ist. Eine Bretterwand umgibt geschlossen das ganze Stadttor. In diesem werden die geistigen und gegenständlichen Erinnerungen an das bekannte Münchner Original aufbewahrt. Die Anschauungsobjekte und Hörbeispiele sollten eigentlich dem Publikum zugänglich sein, also mir. Ich schicke mich in das Geschehen. Wegen des Geschlossens begebe ich mich kurz entschlossen und schnurstracks mit dem Stück ‚Im Photoatelier‘ im Sack zum Marienplatz. Dort will ich den Sketsch entschliessen, indem ich ihn fertig lese, und ihn mir so zu erschliesse.

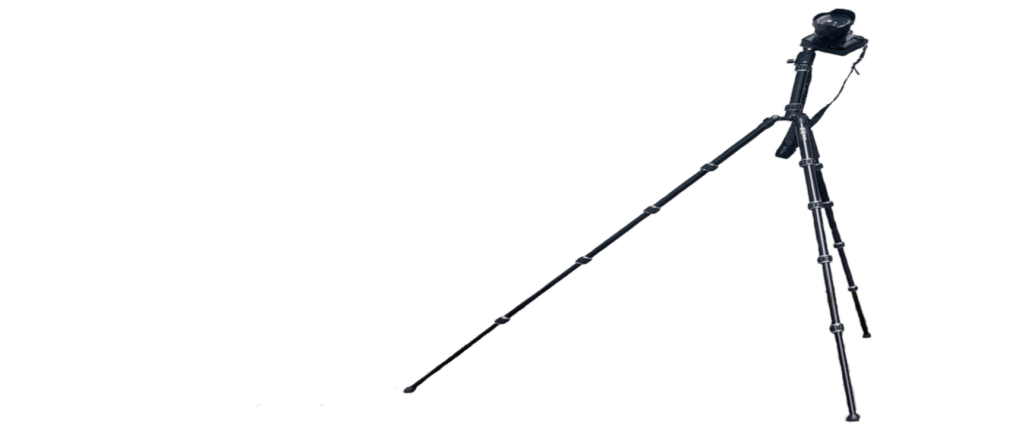

Anschauliches Material für die Smartphonekamera und ihren Vetter, den grösseren, klassischen Fotoapparat, liefert der Platz zu Hauf. Eins haben die Bilder, die am Marienplatz mit viel Eifer geschossen werden, gemeinsam: Sie sind von gestern. Fassade und Umgebung wurden schon zigmillionenfach in leicht variierender Perspektive abgelichtet und bestehen darum als stereotypes Bild längst. Und in Valentins Weltbild passt das Geschehen am Marienplatz allemal.

Das an den Platz grenzende Rathaus wird von einem riesigen, schmalen Turm überragt, der weit in die Höhe sticht. So hoch hinauf steigt dieser Zeigefinger weltlicher Macht, dass er nicht in die vorgegebenen Bildformate gängiger Kameras hinein gezwängt werden kann. Der Spitz des Turms ragt über den Bildrahmen hinaus. Wird die Kamera quer gehalten, um so den Turm einzufangen, gelangt dieser vielleicht ganz ins Bild. Die schmucke Fassade des staatlichen Hauses wird jedoch an den Seiten amputiert und quilt über die Ränder des Fotos hinaus. Darum taugt an dieser Stelle, hat man das fertige Bild mit dem beschnittenen Rathaus vor sich, die klare Feststellung Valentins: Sie können nicht fotografieren.

Mangels Originalität an dieser Stätte begebe ich mich ins nahe Hofbräuhaus, wo Valentin mit Sicherheit eingekehrt ist, und bestelle ein Mass. Im Buch Karl Valentins Gesammelte Werke schlage ich das letzte der publizierten Stücke auf und lande einen Volltreffer. Es handelt von Münchens volksseelischer Seinskultur: dem Oktoberfest. Razebumm im Biergarten und klingeling im Kopf – da hat Valentins Seriosität zwar keinen Platz. Doch aus der Warte, aus der er die Festgemeinde beobachtet und beschreibt, lässt sich die Sauferei im Brauhaus durchaus geniessen.

Während das Mass den Hals hinunterkehlt, kreuzen sich seltsame Gedanken in meinem Kopf. Der Ort ist reich an Geschichte. Der Freiheit der Gedanken wurde auch hier einst ein Riegel geschoben. Wie viele andere Künstler geriet Valentin in die Mühlen des deutschen Faschismus. Er galt als unantastbar. Er konnte sich weiterhin gestatten, Volk und Leute auf die Schippe zu nehmen – und sogar behutsam der Machthaber zu trotzen. Valentin fand aufgrund seiner Dreistigkeit – viele andere büssten für ihren Mut – nicht den Tod. Als Vertreter der spitzen Feder, aber kein Schöngeist, überlebte er das Naziregime, scheiterte jedoch danach an der Kleinheit der täglichen Verpflichtungen und erfror.

Herrlich frech und mit schierer Boshaftigkeit griff er auf der Bühne Tabuthemen auf und drehte diese unbekümmert durch den Woke-Fleischwolf, so dass die Darbietung schmackhaft für die Leute wurde, die etwas thematisch Währschaftes zu beissen wünschten. Gleichzeitig verzichtete er bei seinen Auftritten auf jeglichen Triggerhinweis, der davor warnte, dass beim Beissen der gebotenen Kost der mentale Zahnschmelz verletzt werden könnte. Das physische Befinden und die von selbstgefälliger Heuchelei getragene Empörung gewisser Vertretenden einer satten Wohlstandsgemeinschaft waren ihm einerlei. Als geistiger Vetter Shakespeares, der auch krassen Figuren in seinen Stücken Raum gewährte, schockierte Valentin jene Leute, die sich psychisch unwohl fühlten, wenn das Literaturmenü etwas bot, das ihnen nicht schmeckte oder ihnen nicht in den Kram passte. Valentins kecker Vortrag setzte sich nichtkonform mit gängigen gesellschaftlichen und ethischen Normen auseinander und über diese hinweg.

Die künstlerischen Breschen, die Valentin mit seinen Stücken schlug, mauerte er mit kruden Worten zu einem kreativen, festen Gefüge zusammen. Die Leute verstanden und fühlten sich wohl und sicher, wenn er mit seinem bärbeissigen Humor über die Gesellschaft herzog. Ein Teil der Veranstaltungsbesuchenden kamen ihren Teil ab, weil sie sich in Valentins wortreichen und mit starken Worten versetzten Darbietungen selber erkannten. Sie, die Wolle über die Augen zogen, empfanden, als würde ihnen der Spiegel des eigenen ethischen Fehlverhaltens vorgesetzt, der mit der Inkonsequenz ihres Tuns und Handelns und der mancherorts ausgesperrten literarischen Freiheit ausgeschmückt war. Valentin brachte auf die Bühne, was manch heutiger Schreiber, manche Schreiberin, manch Schreibsächlich schriftstellerisch erreichen möchte, sich aber nicht getraut, weil er gesellschaftliche Sanktionen fürchtet. Schlimmstenfalls konnte die Wokeness einiger einflussreicher Sujets aus der Hörer- oder Leserschaft dazu führen, dass im Nachklang an das Vernommene Sanktionen folgten. Der Einfluss einer solch düpierten Person konnte dahin münden, dass das Einkommen der Künstlerin, des Künstlers geschmälert wurde. Valentin brachte diesen vorauseilenden Gehorsam von Kunstschaffenden und Menschen treffend mit den Worten auf die Bühne: ‘Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut.’